Suicide

Suicide

Autore: Stefano I. BianchiPREZZO: 10,00€

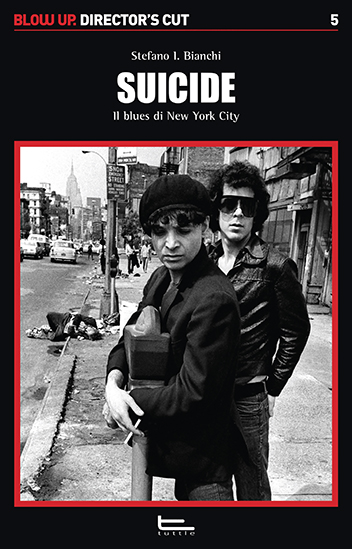

Suicide: Il blues di New York City

Director's Cut #5 (gennaio 2017) • 164 pagine b/n • 10,00 euro

Nella fatiscente New York degli anni Settanta Alan Vega e Martin Rev posero le basi di buona parte delle musiche nate dopo la rivoluzione del ‘76-’77: punk, new wave, no wave, industrial, synth pop, techno. In questo volume ripercorriamo tutta la storia dei Suicide e delle carriere solistiche di Vega e Rev attraverso le loro discografie complete, le parole, i testi e le mille polemiche di cui furono protagonisti, dalla nascita e dal significato del termine punk alle drammatiche contestazioni subite in concerto, fino alla morte di Alan Vega il 16 luglio 2016.

“...C’era l’inferno lì dentro. Probabilmente si tratta della musica più terrificante in circolazione oggi. I Suicide sono stati la cosa più spaventosa che io abbia mai visto – ma è stata anche, in qualche strano modo, una terapia per la mente. Cos’ha mai generato il rock?” (Melody Maker, 21 ottobre 1972)

Stefano Isidoro Bianchi (Cortona, 1961) è direttore della rivista Blow Up. Ha pubblicato Post Rock e oltre: introduzione alle musiche del nuovo millennio (con Eddy Cilìa, Giunti 1999) e Prewar Folk: The Old, Weird America (1900-1940) (Tuttle Edizioni 2007) e ha curato Rock e altre contaminazioni (Tuttle Edizioni 2003) e The Desert Island Records (Tuttle Edizioni 2009). Nel 2004 ha partecipato al convegno internazionale “Nuovo e Utile”, i cui atti sono stati pubblicati nel volume La creatività a più voci, a cura di Annamaria Testa (Laterza, 2005).

[di seguito due estratti dal primo capitolo, “La mattina del 17 luglio” e dal capitolo dedicato alla disamina del primo album]

Come tanti altri, la mattina del 17 luglio 2016 ho letto in rete l’annuncio di Henry Rollins che comunicava al mondo la morte di Alan Vega, avvenuta nel sonno il giorno prima. Un altro pezzetto di vita – la mia – che se ne andava. Poi ho letto gli improvvisati coccodrilli dei giornali e delle riviste on line: parole di circostanza, ignare esaltazioni, stupidaggini, rapidi e sapidi riassunti della vita e dell’opera di Alan e dei Suicide, passaggi presi di peso da wikipedia o scopiazzati da qualche altro sito che a sua volta li aveva copincollati da altre parti. In nessuno di essi mancavano mai le magiche parole New York e nichilismo: i Suicide erano stati i profeti del nichilismo newyorkese e Alan Vega aveva fatto un mezzo miracolo ad arrivare a 78 anni dopo anni e anni di abusi e droga. Passino i quotidiani generalisti e passi la sciatteria internettiana, ma neanche i più esperti e scafati sono riusciti a evitare la retorica del nichilismo e della droga sua profetessa che tanta facile presa riesce a ottenere quando si tratta di metter mano alla pistola rock. Io, per gli uni e per gli altri motivi, ho provato solo tristezza. Poi ho ripercorso col pensiero la storia delle musiche ‘giovanili’, che mi sono passate davanti in un lampo come la vita negli occhi di un moribondo, e mi sono reso conto che raramente ci sono stati gruppi tanto fraintesi e con altrettanta leggerezza quanto i Suicide.

Questo libro nasce quindi dall’amore per Alan Vega e Martin Rev e dal conseguente bisogno – quasi una necessità fisica – di ristabilire un minimo di verità oggettiva. Cominciando col dire, per esempio, che i Suicide ben poco avevano a che fare con la droga (mai stati neppure lontanamente tossici, le uniche droghe di cui fecero un saltuario uso erano quelle leggere e, più raramente, gli acidi) e nulla col nichilismo, anzi di quest’ultimo erano l’esatta negazione. Di tali gloriosi misunderstanding le colpe vanno in primis al deplorevole ammiccamento giovanilista che ha sempre ammorbato le discussioni sul rock e in secundis alla semplice ignoranza del significato del termine nichilismo.

.....

[...] Riconoscimenti, riscoperte, rivalutazioni, esaltazioni. I Suicide otterranno tutto: ma a posteriori, a giochi fatti, quando definirne la grandezza sarà nient’altro che una constatazione. Lungo il primo quinquennio di vita, considerati i risultati che ottengono nei concerti, per Alan e Martin la musica non è certo un mezzo con cui sostenersi. Anzi, è un disperato passatempo che i due coltivano in maniera occasionale e che solo oggi, alla luce del poi, risplende nell’aura del mito. Nella realtà delle cose sopravvivono nella New York della pesantissima crisi economica e sociale facendo i lavori più improbabili e dormendo spesso in rifugi occasionali. “Una volta un amico mi dette un sacco a pelo che mi salvò letteralmente la pelle perché l’inverno a New York può essere molto, molto freddo, amico mio”, racconta Alan. “Nei primi anni ’70 facevamo tutti la fame. Ogni giorno io mangiavo un sandwich al tonno comprato da Blimpie a un dollaro. Marty lo preferiva con insalata e pomodoro. Facevamo qualche lavoretto qui e là, dove capitava. Ho fatto l’elettricista, l’imbianchino, cose così; un mio amico aveva una piccola impresa e qualche volta mi chiamava con lui. Se avessi avuto un lavoro fisso avrei mangiato due sandwich per volta. Se avevo qualche soldo in tasca però preferivo ubriacarmi perché almeno così i morsi della fame se ne andavano col sonno. Per un certo periodo sopravvissi con una dieta di sola vodka.” Dei due, è Martin a cavarsela un po’ meglio perché ha la fortuna di aver sposato Mari, più grande di lui di dieci anni e ammanicata quanto basta nell’ambito dei teatri musicali off per poterne cavare da vivere.

Al giro di boa di metà decennio però qualcosa inizia a cambiare. L’onda lunga degli speranzosi e positivi anni Sessanta si è spiaggiata da tempo sugli scogli di una crisi economica ed esistenziale senza precedenti e il riflusso che ne è derivato ha contribuito a tracciare una demarcazione netta tra due generazioni di padri e figli che non riescono più a comunicare e a tramandarsi gli stessi valori. L’industria discografica, che sin dall’esplosione del mercato popular è sempre stata abilissima a captare le urgenze del sottosuolo trasformandole in denaro e stardom, non riesce più a connettersi con ciò che bolle sotto, adagiata com’è da anni sui fasti di vendita delle rockstar e sui guadagni astronomici che l’avvento del long playing le ha permesso. A partire dal 1967, come contabilizza la rivista Billboard il 4 gennaio 1968, gli americani hanno iniziato a spendere più per gli album che per i singoli: è sbocciata l’epoca delle opere discografiche complesse, ragionate, ‘totali’, spesso artisticamente straordinarie e quindi adatte a un pubblico culturalmente (e politicamente) impegnato ma altrettanto frequentemente pretenziose (la possibilità di sfruttare la lunghezza di un album per quelle che di fatto non sono più raccolte di singoli ha generato geni e mostri) e distanti da quell’immediatezza che il mondo della semplice canzone pop da tre minuti pretenderebbe.

Quest’insieme di fattori si coagula a metà decennio in un nuovo ciclo economico – questa, d’altra parte, è la società del consumo di massa – che è destinato a stravolgere sia la cultura musicale che l’industria discografica. Nuove esigenze, nuovi modelli e nuove maniere d’intendere la vita e l’arte emergono e reclamano strumenti d’interpretazione adeguati anche nella musica, che di questa crisi si fa portavoce ripartendo dal basso e costruendo un nuovo mercato che presto si dimostra parallelo e alternativo rispetto a quello imperante. Era già accaduto alla metà degli anni ‘50 col rock’n’roll e accade di nuovo due decenni dopo sulla base di motivazioni socioculturali molto simili e con l’utilizzo di metodologie tecnologiche e mediatiche parallele: la scoperta (e quindi riscoperta) del 45 giri come principale mezzo di comunicazione-diffusione, la facilità e l’immediatezza della registrazione (‘democraticamente’ abbordabile per chiunque, indipendentemente dalla quantità e qualità dell’ispirazione), i nuovi strumenti tecnologici a disposizione (allora l’elettricità, adesso l’elettronica cheap) e un nuovo medium che se ne fa portavoce (allora la televisione, adesso le radio ‘libere’). È l’ennesimo terremoto che arriva a squassare le fondamenta della musica pop, durerà un quindicennio e poi anch’esso si spiaggerà di fronte all’emersione di ulteriori nuove spinte, nuovi strumenti, nuove maniere d’intendere la creatività artistica e commerciale.

Alla metà degli anni ‘70, insomma, i tempi musicali sono maturi perché anche le proposte più difformi e sommerse trovino la loro strada fuori dall’etica-estetica delle major. Piccole etichette pronte a costruirci sopra qualche forma di microbusiness spuntano come funghi: la new wave sta alzando la cresta.

Anche Alan e Martin, dopo anni passati nell’oscurità, si ritrovano in questo nuovo contesto, e d’improvviso diventano parte attiva e protagonista di una scena forse insperata ma che hanno certamente contribuito ad anticipare. È di nuovo il Max’s Kansas City, riaperto da Peter Crowley nel ’75 dopo due anni di chiusura, a dare loro il maggior spazio e a farli emergere definitivamente con una serie di concerti che tra aprile e giugno 1976 gli fanno guadagnare un pubblico finalmente consistente. Nonostante restino l’act più provocatorio della città (o forse, a questo punto, proprio perché sono l’act più provocatorio della città), quella strana commistione di rock delle radici ed elettronica futuribile attrae ascoltatori dei più diversi e si fa strada prepotentemente anche tra i colleghi musicisti. Tra i loro fan entusiasti adesso si contano anche Miriam Linna, prima batterista dei Cramps, Willy De Ville dei Mink De Ville, Peter Zaremba dei Fleshtones, Rhys Chatham e tutta la truppa della no wave (ma non il diciottenne Thurston Moore, futuro Sonic Youth, che li stronca maldestramente sulla fanzine Gulcher), che da punti di osservazione molto diversi si peritano di esaltarne l’originalità della proposta: molti di essi sono immigrati a New York tra il ’75 e il ’76, a conferma che al rinnovamento del pubblico corrisponde anche un rinnovamento dei musicisti. Inutile sottolineare che un ruolo di primo piano in questa improvvisa notorietà lo gioca certamente l’inserimento in organico della piccola drum machine di cui abbiamo già detto e che ha dato maggior consistenza ‘rock’ a un suono altrimenti eccessivamente sperimentale e dispersivo. […]

TUTTLE Edizioni - P.iva 01637420512 - iscrizione rea n. 127533 del 14 Gennaio 2000