Soundgarden

Soundgarden

Autore: Antonio CiarlettaPREZZO: 13,00€

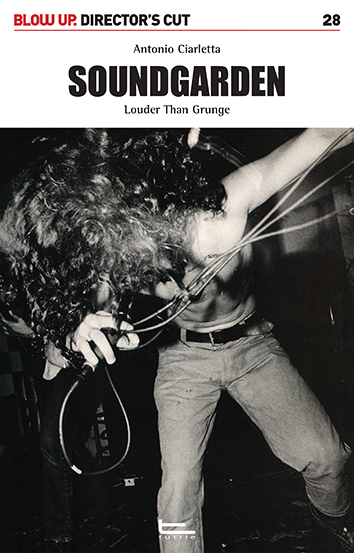

Soundgarden. Louder Than Grunge

Director's Cut #28 (ottobre 2022) • 116 pagine b/n • 13,00 euro

Nati nel 1984, i Soundgarden realizzano una musica deviante e primitiva che esprime la necessità profonda di “produrre rumore” per dare un senso al proprio stare al mondo. Un’istanza identitaria condivisa dagli altri quattro “campioni del Grunge”: come Nirvana, Pearl Jam e Alice in Chains, attraverso il “rumore” i Soundgarden intercettano e rappresentano il senso di frustrazione di un’intera generazione abbandonata a se stessa e spaesata dalla rapidità dei mutamenti tecnologici e culturali in atto. Meno simbolica del colpo di fucile di Cobain, la tragica fine di Chris Cornell, uno dei più grandi cantanti della storia del rock, ha rappresentato la chiusura di un cerchio che si era aperto con la morte di Andrew Wood dei Mother Love Bone. Personaggi straordinari e maledetti, troppo fragili per diventare davvero adulti.

Antonio Ciarletta (Salerno 1977) scrive di musica e lavora nel campo di Internet e dei nuovi media. Collabora con Blow Up dal 2011.

[di seguito l'Introduzione]

LA FINE

17 maggio 2017, un mercoledì come tanti. Al mattino il carcere di Fort Leavenworth, nello stato del Kansas, rilascia Chelsea Manning, l’ex militare statunitense detenuta da sette anni e quattro mesi con l’accusa di aver trafugato alcuni documenti riservati mentre svolgeva l’incarico di analista dell’intelligence. Poche ore dopo il vice procuratore generale Rosenstein nomina un ex direttore dell’FBI a capo delle indagini sulle possibili interferenze russe nelle elezioni presidenziali del 2016. Il signore in questione si chiama Robert Mueller e pare sia un mastino. Lo scossone contribuisce a esacerbare lo scontro tra Democratici e Repubblicani. A Donald Trump, il presidente più divisivo della storia recente, gli avversari hanno concesso una legittimazione istituzionale limitata alla forma. La contrapposizione politica ai vertici della piramide riflette la tensione sociale che agita la base. Gli Stati Uniti sono un paese molto più spaccato di quanto sembri. La moltitudine progressista, sparsa nelle metropoli come nei centri urbani, e il popolo conservatore, raccolto nelle zone rurali, nei distretti manifatturieri caduti in disgrazia e nelle province più arretrate, e rappresentato dal nuovo inquilino della Casa Bianca, esprimono visioni del mondo estremamente conflittuali. I primi credono di riuscire a domare il cavallo della modernità, i secondi incarnano gli sconfitti della globalizzazione. Di carattere antropologico prima ancora che socio-economico e politico, la frattura non sembra destinata a ricomporsi in tempi brevi. Questa, almeno, la narrazione dominante.

Non è finita. In un Medio Oriente perennemente destabilizzato dagli interessi geopolitici statunitensi, il 17 maggio del 2017 è un mercoledì di sangue. Nella città di Jalalabad un commando dell’ISIL composto da quattro uomini armati fino ai denti attacca l’edificio della RTA, la televisione di stato afghana. Due di essi si fanno esplodere all’esterno, gli altri due penetrano all’interno e combattono per quattro ore contro le forze di sicurezza locali. Da laggiù giungono notizie frammentarie, ma pare che lo scontro a fuoco abbia causato almeno una decina di morti, attentatori compresi. Eppure non è un giorno poi così difficile. Gli americani hanno vissuto momenti decisamente peggiori.

La sera del 17 maggio i Soundgarden si esibiscono al Fox Theatre di Detroit. Chris Cornell alla voce, Kim Thayil alla chitarra, Ben Shepherd al basso e Matt Cameron alla batteria. Sono tra i musicisti più riconoscibili e celebrati degli anni Novanta. In aggiunta Cornell è parte integrante dello star system californiano, musicale e non. A vederli disporsi sul palco sembrano proprio loro, invece sono soltanto un simulacro. Un’immagine a dir poco sbiadita. Perché i veri Soundgarden sprofondarono nell’oblio nella primavera del 1997 e dall’oblio non seppero più riemergere. L’evento segnò la chiusura formale dell’era del grunge. La fine “de facto” l’aveva annunciata un colpo di fucile appena tre anni prima, anche se dal punto di vista artistico sulla scena di Seattle soffiava già da un po’ l’alito mefitico della putrefazione.

Con il successo di “Facelift” degli Alice in Chains, anno del Signore 1990, la musica suonata dai ragazzi del nord ovest degli Stati Uniti, quei ragazzi che indossavano jeans lisi e camicie di flanella, e che sembravano perennemente in lotta contro il mondo, si era tramutata in un affare a molti zeri. Anzi, nell’affare musicale del secolo o poco meno, al punto che i colossi discografici dell’epoca cominciarono a mettere sotto contratto qualunque formazione anche solo respirasse nei dintorni dì Seattle. “Vogliamo i nuovi Alice in Chains” era il mantra degli A&R più potenti d’America. Non tardarono ad arrivare altre galline dalle uova d’oro. Pompata dalle vendite dei Nirvana, dei Pearl Jam, dei Soundgarden e degli stessi Alice in Chains, la bolla del grunge si gonfiò a dismisura, e le conseguenze artistiche non si fecero attendere. Per quei ragazzi il tempo degli estremismi sonori, semmai ve ne fossero stati, terminò per sempre, e nelle cronache giornalistiche il ben più rassicurante termine “compromesso” sostituì concetti sacri dell’underground del tempo come “coerenza” e “integrità”. Concetti che il vento impetuoso dei dollari non faticò a spazzare via, per la rabbia di una fetta di gioventù che aveva ingenuamente creduto nell’idea di una rivoluzione musicale. Nell’utopica possibilità che il netto mutamento di prospettiva favorisse il riconoscimento di istanze culturali “altre”. Non andò così. Un lento ma pervicace slittamento di senso portò a una vera e propria restaurazione del gusto. La diffusione di una neolingua condivisa fu uno dei tratti principali del processo. Per esempio, la parola “indipendente” scomparve quasi del tutto dai radar dei magazine a grossa tiratura. Al suo posto proliferò il termine “alternative”, declinato dalle nostre parti con la locuzione “rock alternativo”.

Un concetto molto scivoloso. La stampa dell’epoca lo utilizzò per definire una musica con delle caratteristiche estetiche ben precise, frutto di un percorso produttivo e commerciale codificato. Una musica che nasceva nelle umide cantine della provincia americana per sgorgare nell’alveo munifico delle classifiche di vendita. Con un mantra del genere più che canonizzare un universo sonoro coerente, i giornalisti imposero una vera e propria narrazione. Un racconto totalizzante ma che a conti fatti si scoprì fuorviante se non addirittura menzognero. Al netto di alcuni fenomeni genuinamente indipendenti, non poche furono infatti le artefazioni. Gli avatar prodotti dietro le quinte per sfruttare il kairos. Per approfittare del gusto apparentemente mutato del grande pubblico. Un grande pubblico che “si scopriva” improvvisamente meno tetragono di quanto si credesse. Anzi, persino sensibile all’anomalia. Aperto alle istanze di un suono insolito eppure famigliare. Disposto a farsi avvincere dalle sollecitazioni di una musica contraddittoria come era quella che si suonava a Seattle. Una musica monolitica per un verso ma umorale per l’altro, spesso epica ma sovente dimessa. Machista e lamentosa allo stesso tempo. Disperata fino al nichilismo eppure poderosamente catartica. Irta di fratture psichiche come di vertiginosi saliscendi emozionali. Sincera ma anche subdolamente bugiarda. Contraddizioni che si rivelarono propulsive per il suo straordinario successo, e che in parte riflettevano lo stato di confusione esperito dalla cosiddetta “Generazione X”. Una generazione che rappresentava se stessa come instabile e sfiduciata. Estremamente scettica nei confronti del futuro. Una generazione caduca che, attraversando un’epoca di veloce transizione, sentiva franare il terreno sotto i propri piedi.

Inizia il concerto. Avvolti dal blue elettrico dei riflettori i Soundgarden cercano subito di carburare. Alle vecchie canzoni il compito di creare il pathos necessario alla celebrazione del rito. Durante l’esecuzione della sulfurea Hunted Down, Cornell si avvicina agli spettatori accalcati sotto il palco e li saluta porgendo il pugno, quasi un presentimento della pandemia che poco meno di tre anni dopo sconvolgerà il mondo, costringendo i suoi spaventati abitanti a nuove modalità di relazione. Un fan particolarmente coraggioso arriva a stringergli la mano. Poco dopo Chris risponde a un’ovazione con il pollice in su, segno che va tutto bene. Che va tutto bene. Arriva il momento di Spoonman, uno dei cavalli di battaglia dei quattro cavalieri di Seattle, un pezzo così arrembante da scuotere le carni dei presenti persino nella sua versione spettrale. Spettrale sì, perché i quattro cavalieri di Seattle tali non sono più. Montano ronzini scheletrici, impugnano sciabole arrugginite, indossano armature ormai logore. I loro corpi bolsi proiettano sul palco l’ombra sinistra del disfacimento. Non c’è vita nel ruggito smorzato delle chitarre, non c’è passione nell’ugola da cui scaturisce quella voce. Una voce spesso esitante quando non proprio timida. Alterata, sfibrata, esausta. Lontana anni luce da quel tuono corporeo che una volta rimbombava tra le mura dei palazzetti e nel chiuso dei locali di Seattle.

Dopo un’ora di combattimento i mulini a vento sono ancora in piedi. A quel punto i Soundgarden producono il loro inconsapevole epitaffio. La sabbatthiana Slaves & Bulldozers si snoda come il miraggio di una Fatamorgana, come l’immagine in evaporazione di un titano. A seguire una cascata di feedback annuncia la conclusione del cerimoniale, poi le luci dei riflettori si spengono. Il boato adorante del pubblico e lo scroscio gli applausi entrano nel regno offuscato del ricordo. Si fa largo il silenzio pneumatico della fine. Sfinito dalla fatica dell’esibizione, una fatica non più abituale, Cornell ripara nella sua camera d’albergo. Lì dentro tutto è in ordine come quando ci ha messo piede al mattino. Si guarda intorno ed estrae un CD dalla valigia. “Shine” dei Mother Love Bone, regalo di un amico che non c’è più. Lo inserisce nel lettore dell’impianto audio e fissa il loop su Chloe Dancer / Crown of Thorns. Alla sua vista le forme cominciano a squagliarsi come plastica sulle braci. Come la bambolina ebete dell’epocale video di Black Hole Sun. Chris vacilla sulle gambe deboli. Due passi carichi di incertezza e si lascia cadere sul letto intonso. Distende le braccia lungo i fianchi. Membra senza nerbo. Fissa il bianco sporco del soffitto. Un ragno tesse la sua ragnatela in un angolo. Freneticamente. Vita che si dispiega inconsapevole. L’empito di un litigio amoroso erompe dalla camera accanto. Fuori l’eco di uno scoppio e la luce del lampadario soffoca per un attimo. I fantasmi, i soliti fantasmi, spuntano dai recessi della mente. Hanno volti familiari ma scarnificati, sorrisi minacciosi stampati sulla bocca. Chris cerca di scacciarli come è abituato a fare. Visualizza lo sguardo amorevole di sua moglie Vicky, immagina il viso spensierato dei suoi meravigliosi bambini intenti al gioco. Ma i fantasmi non svaniscono. Aleggiano, urlano, minacciano. Tornano a nascondersi negli anfratti più nascosti del suo cervello e ne logorano le pareti con il loro macerante lavorio. Sanno che quella è la battaglia decisiva, che la guerra può essere finalmente vinta. Basta un attimo di debolezza. Chris capisce che può soccombere ma non ha paura. Forse è solo stanco di combattere. Probabilmente è consapevole che il suo tempo è giunto, che la tanto rimandata Waterloo è alle porte. Vicky lo chiama al telefono ma all’altra parte della cornetta non si materializza nessuno.

Sopra il comodino riposa un vassoio. Sul vassoio giacciono una manciata di compresse. Ativan, recita una scritta di colore nero sulla confezione: una benzodiazepina. Chris le adocchia. Si alza a sedere sul bordo del materasso e si allunga esitante fino al comodino. Osserva le compresse stralunato, come le vedesse per la prima volta. Lo sguardo vacuo, le fattezze del suo viso scolpito nella roccia deformate dal gelo del metallo. Ne prende un paio. Ne ingurgita una, subito dopo l’altra. Scorrono i minuti, le ore. Tempo senza senso. La porta del bagno è aperta. Una luce ipnotica fuoriesce dall’interno. Il volto di Chris ne viene investito. Una voce. Qualcuno pronuncia il suo nome. Chris scende dal letto, raccoglie le lenzuola contro lo stomaco. Osserva il palmo della sua mano, la pelle è liscia come quella di un bambino. Si avvia a passo lento, sembra un automa.

Cade l’alba di un nuovo giorno. Un giorno triste, un giorno perso. Salgono al piano, bussano. L’eco delle nocche sul legno. Nessun altro suono. Chiamano il 911. I soccorritori buttano giù la porta. Perlustrano la camera ma trovano soltanto un letto disfatto. Poi si dirigono nel bagno. Il corpo di uno dei più grandi “urlatori” della storia del rock pende senza vita dal soffitto. Chloe Dancer / Crown of Thorns in sottofondo tinge di malinconia il momento. È il 18 maggio del 2017. Gli anni Novanta sono finiti un’altra volta.

Chissà se nella solitudine di quella camera d’albergo le cose sono andate veramente così.

TUTTLE Edizioni - P.iva 01637420512 - iscrizione rea n. 127533 del 14 Gennaio 2000